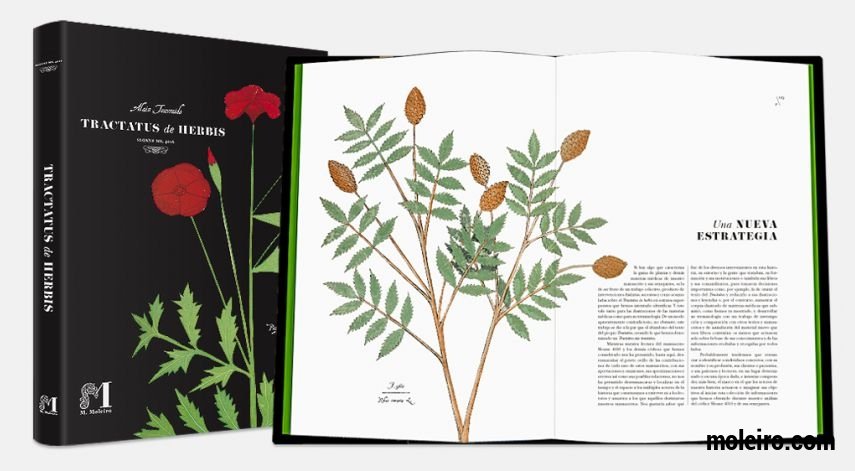

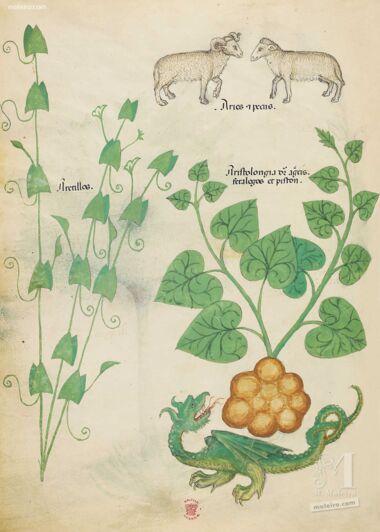

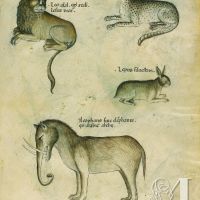

Durant le Moyen Âge, la médecine fut sans doute la discipline scientifique la plus marquée par les multiples composantes culturelles qui contribuèrent à former la société. Sur un terrain de fond grec, se mélangèrent des apports latins, byzantins, arabes, mozarabes et encore bien d’autres venant d’horizons plus lointains et véhiculés par les cultures avoisinantes du monde occidental. Les plantes médicinales furent ainsi désignées par autant de noms qu’il y avait de cultures à les utiliser pour la préparation des remèdes. Cette multiplicité des noms, qui permettait certes d’identifier de mêmes plantes par diverses cultures, put aussi générer des confusions. Pour éviter ce risque, des dictionnaires virent le jour, tout comme des albums de botanique où des représentations des plantes utilisées dans la pratique quotidienne de la thérapeutique sont accompagnées des noms qu’on donné à ces plantes les populations de toute origine qui composaient la société médiévale. Ce Tractatus de Herbis, codex Sloane 4016, actuellement dans les collections de la British Library à Londres, est l’un de ces outils qui permirent de connecter la variété des noms qu’eurent ces plantes avec les plantes elles-mêmes et ainsi d’éviter des confusions dont les conséquences pouvaient être désastreuses lorsque les plantes administrées aux patients ne correspondaient pas à celles prescrites par les médecins.

Pour se comprendre

Le Moyen Âge a mauvaise réputation, comme son nom l’indique déjà: une période mal définie, coincée entre les deux périodes de splendeur supposée que furent l’Antiquité et la Renaissance. Les nombreux synonymes et expressions utilisés pour le définir ne font que confirmer et ajouter à cette réputation: « la parenthèse médiévale », « les siècles obscurs », « l’obscurantisme médiéval », et tant d’autres encore. Pour qui y regarde de plus près, cependant, les quelque dix siècles qui vont de la fondation à la chute de Constantinople (de 324 à 1453 de notre ère), et qui délimitent d’une certain façon le Moyen Âge, sont loin d’êtres obscurs. De nombreuses populations firent leur entrée sur la scène de l’histoire et y jouèrent un rôle majeur, différentes formes d’art apparurent, l’économie, les activités productrices et l’agriculture se transformèrent, et – pour ne mentionner que cela – de nouveaux modèles de gouvernement et de nouvelles entités politiques virent le jour. Le tout avec des hauts et des bas, certes. Mais, n’empêche, ces dix siècles sont loin d’être le règne de l’obscurantisme comme le voudrait une histoire focalisée sur l’Antiquité et, par conséquent, sur la Renaissance.

Parmi les nouveautés du Moyen Âge il faut compter les multiples langues que les populations nouvellement arrivées sur les pourtours de la méditerranée et dans le continent apportèrent avec elles. Si les langues internationales que furent le latin, le grec et l’arabe servirent à unifier cette multiplicité – que ce soit dans une partie ou dans tout le monde médiéval et pour une certaine période ou toute sa durée –, diverses langues furent néanmoins pratiquées et purent parfois contribuer à créer une certaine confusion qui pourrait rappeler la tour de Babel et l’incompréhension provoquée par les particularismes linguistiques. Certes, les emprunts d’une langue à l’autre, particulièrement aux frontières, permirent de s’entendre. Mais, même si de tels phénomènes d’osmose facilitèrent les communications, certains termes résistèrent – et résisteraient probablement encore de nos jours – à de tels transferts. Les plantes sont au nombre de ces matières dont les noms sont difficiles à absorber d’une culture à l’autre. Qui est né dans un environnement naturel, y a grandi et vécu comme c’était souvent le cas par le passé, et non dans des villes coupées de la campagne, connaissait les plantes par leur nom traditionnel, et certes pas par leur nom scientifique. Même si ces noms pouvaient parfois refléter le métissage culturel résultant du contact avec d’autres populations, ils restaient souvent liés à des traditions culturelles profondément enracinées qui ne facilitaient pas la communication.

Il fallait cependant se comprendre, d’autant plus que les plantes jouaient un rôle fondamental dans la vie : non seulement pour l’alimentation, mais aussi, voire surtout, pour la santé et la médecine. Les doctores et physici qui avaient la charge des patients auraient probablement pu composer des dictionnaires multilingues, mais leur maniement aurait été difficile et n’aurait certainement pas permis une consultation rapide. Une solution sans aucun doute plus efficace émergea : représenter les plantes et accompagner ces illustrations de leur nom dans diverses langues. Un langage visuel, en quelque sorte, qui, plus que les mots, permettait de se comprendre. De leur rôle d’interprètes, ces ouvrages illustrés dépourvus de texte changèrent probablement de vocation et devinrent des albums qui transformèrent la littérature botanique : il n’était plus nécessaire d’illustrer les ouvrages consacrés aux plantes et à leurs usages, puisque ceci était fait dans ces albums, qui pouvaient être consultés et utilisés par des lecteurs de quelque langue que ce soit, pourvu qu’ils aient contenu les noms des plantes dans toutes ces langues.

Tel est ce Tractatus de Herbis (Londres, British Library, Sloane 4016) : un livre sans autre texte que les légendes des illustrations, qui pouvait être utilisé par des lecteurs de toute origine. Un livre qui connectait les populations du Moyen Âge grâce à son discours visuel, basé sur l’image. Un livre qui permettait de se comprendre au-delà des différences. Un livre qui montre que le Moyen Âge n’était certes pas obscur, mais dominait parfaitement la technique de la communication visuelle en une modernité insoupçonnée.

Alain Touwaide

Smithsonian Institution

![f. 98v : Terre sigilée ; testicules d’animaux ; if ; [Blaireau] ; ortie royale ; térébenthine ; tortue](/vista/estaticos/formateadas/TH-th6-200-200.jpg)